東林跡遺跡~近くにある旧石器時代の遺跡を考える~

鎌ヶ谷市内には10個の旧石器時代の遺跡が発見されている。約2万9千年前の遺跡であり、古くから人が暮らしてきたことが分かる。

時代は氷河時代が終わりをつげ急速な温暖に向う2万年前より昔であり気温は現在よりも5~6℃低かったとも言われており、寒さの中で暮らしていた。谷津の谷も現在より深く切れ込んでいたであろう。石器の見つかったところは 台地の浸食が始まる谷津の最上流の地点である。遺跡は有機物などは分解し、打製石器があることのみが人の生存を示しており、生活文化の詳細を知ることは出来ない。当時は 植物栽培なく ナウマンゾウ、オオツノシカ、カモシカ等の大型獣の生息が推定されており、狩猟をもととした生活が延々と営まれたことであろう。

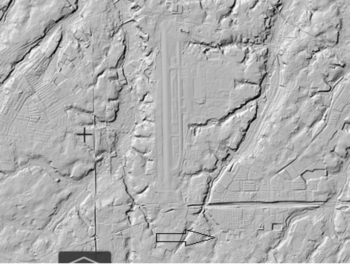

遺跡の位置--鎌ヶ谷市立第五中学校の建築の際に遺跡が発見された。ここは、鎌ヶ谷市の東側が白井市に接する地域。右側の住宅地が千葉ニュータウンの一部であり、白井市の地域に含まれる。住宅地を縁どるように金山落としと言われる川が流れている。(Google地図)

遺跡の地形-高低差のある地図で見ると、上方にある手賀沼(利根川につながる。)に流れ出る川の最上流部であることが分かる。(このあたりの台地の標高は現在25m程度である。)遺跡は、台地から少し下ったところであり、低湿地ではないが湧き水もある位置ではなかったか。(国土地理院地図)。

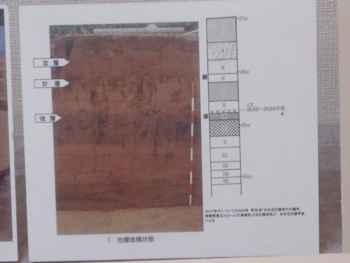

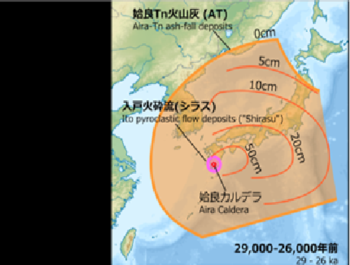

年代の目印-遺跡のある地層を調べるとAT層の下層にあることが分かった。AT層とは約2万8年前前後に姶良火山の爆発により降り積もった火山灰層で、考古学では地層の年代を判別する指標として用いられる。(鎌ヶ谷市郷土資料館展示物)

火山灰の飛散状況--姶良カルデラの火山灰は広大な範囲に飛散している。地表に流れ出たものはシラスとなった。日本列島の環境や人の生活に甚大な大きな影響を及ぼしたであろうが、それでもここでの生活は続いた。(Wikipedia)

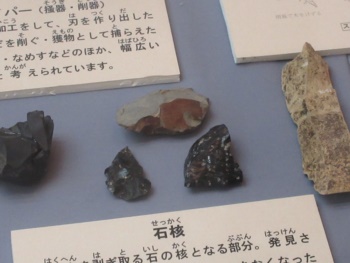

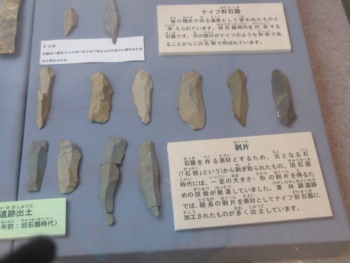

遺物(その1)--鎌ヶ谷市郷土資料館には、発掘された遺物の一部が展示されている。黒曜石もあるが、この付近では産出 せず御蔵島(伊豆諸島)、和田峠(長野県)、高原山(栃木県)等から運ばれたものと思われ、狭い地域に限定された生活ではなく、遠い地域との交流が在ったことを示している。(鎌ヶ谷市郷土資料館展示物)

遺物(その2)--狩りが盛んにおこなわれていたことが分かる石器も多く展示されている(鎌ヶ谷市郷土資料館展示物)